【特集】

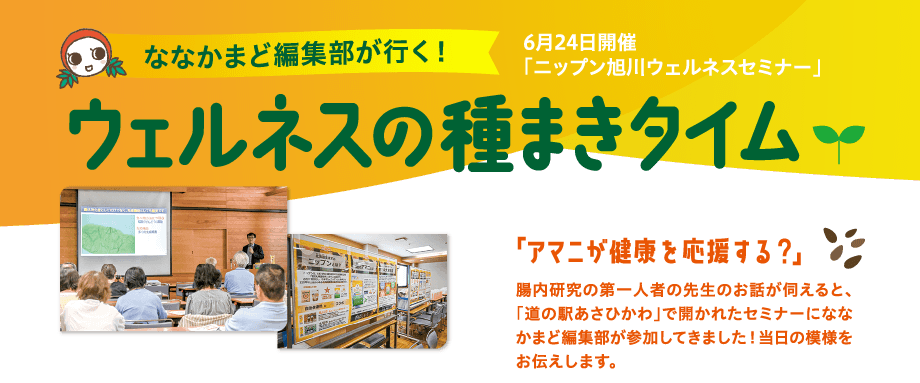

ななかまど編集部が行く!6月24日開催 「ニップン旭川ウェルネスセミナー」

明日は何を食べる?

〝あなたに合った食〟が見える未来の健康社会

国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所 医薬基盤研究所 副所長

國澤 純 氏

今日は「腸活」についてお話しします。腸活では、食べた物を消化・吸収して排泄する消化管の働きと、免疫細胞の働きが重要です。特に免疫細胞は全身を巡り、免疫力が低ければ風邪をひきやすく、高すぎれば花粉症のような過剰反応を起こすなど、体中に影響を及ぼします。この免疫を整えるために欠かせないのが、腸内細菌の餌となる食物繊維の摂取です。

食物繊維が分解されることで生まれる短鎖脂肪酸は、腸のエネルギー源となるだけでなく、免疫バランスを整え、善玉菌を増やし悪玉菌を減らす働きもあります。ただし、短鎖脂肪酸が生まれるには3段階のプロセスが必要です。まず、納豆菌などが食物繊維を分解して糖を作り、次に乳酸菌やビフィズス菌が糖を乳酸や酢酸に変える。さらに、プロピオン酸菌や酪酸菌が短鎖脂肪酸を作り出します。つまり「菌のリレー」が成立する腸内環境が大切なのです。

もうひとつ積極的に摂っていただきたいのが油です。以前行ったマウスの実験で、油の種類によってアレルギー反応を抑える効果が異なることが分かりました。中でも効果があったのが亜麻仁油です。この油の成分と腸内細菌が作用し、症状の軽減につながったと考えられています。納豆やヨーグルト、みそ汁などにかけて、日常的に取り入れてほしいと思います。

ただし、効果には個人差があります。腸内細菌の種類や数は人それぞれ違い、多様性が重要とされています。特定の菌だけを増やすのではなく、多くの菌が共生できるようバランスの取れた食生活を心がけることが大切です。ポイントは「頑張りすぎないこと」。無理なく長く続けられる腸活を意識してみてください。

また、腸内細菌の全体像を一度は調べてみることをおすすめします。どの菌が不足しているかが分かれば、目標が立てやすくなります。最近私たちは、特定の菌を早く・安く・簡単に調べられる技術を開発しました。名古屋大学発のスタートアップ企業が検査キットを製作し、大阪万博では森永乳業が採用、最大4万人分の腸内細菌を調べる予定です。さらに、個々のデータに基づいて「何を食べると良いか」というアドバイスも提供されます。このキットは、万博後に製品化が進む予定です。遠くない将来、皆さんにも手軽に使っていただける日が来ると思います。ぜひ腸から健康になっていただきたいですね。

国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所

医薬基盤研究所 副所長

ヘルス・メディカル微生物研究センターセンター長

國澤 純 氏

大阪大学薬学部卒。2001年薬学博士号(大阪大学)を取得。米国カリフォルニア大学バークレー校への留学後、2004年東京大学医科学研究所助手。助教、講師、准教授を経て、2013年現所属プロジェクトリーダー、2019年よりセンター長。2024年より副所長。その他、東京大学や大阪大学、神戸大学、早稲田大学において客員教授や招へい教授などを兼任。

私の明日を創る『腸内環境』

~現代人の不足栄養素を補うスーパーフード『アマニ』~

株式会社 ニップン ヘルスケア事業部 企画チームマネジャー

有川 由紀子 氏

アマニは古代から食されてきた亜麻科植物の種子で、現代人に不足しがちな栄養を多く含むスーパーフードです。アマニの中でも特に希少な「ゴールデン種」は、日本では道北地域のみで栽培されています。実は日本では北海道が、亜麻栽培の発祥地でもあります。1874年に繊維用として始まり、明治期にはリネン製品が軍需資材や服地として使われていました。化学繊維の台頭で一度途絶えましたが、北海道をルーツとするニップンが北海道への恩返しの一つとして亜麻を食で復活させたいと生産農家と契約し、発売したのが北海道産の「金のアマニ」でした。

そんなアマニには4つの主要な栄養素があります。1つ目はオメガ3脂肪酸の一種、α─リノレン酸。体内で一部がEPAやDHAに変わり、生活習慣のサポートなどにも有用とされています。アマニには約24%も含まれ、ゴマの150倍に相当します。2つ目はたんぱく質で21・8%。必須アミノ酸も含まれており、体づくりに欠かせません。3つ目の食物繊維は水溶性と不溶性のバランスが良く、腸内の善玉菌を助け、短鎖脂肪酸を作りやすい発酵性食物繊維も含まれています。4つ目のアマニリグナンはポリフェノールの一種で、大豆イソフラボンに似た働きを持ち、中高年の健康に欠かせない効果が期待されます。

摂取の目安は、アマニオイルなら小さじ1杯でα─リノレン酸を2・6g、ローストアマニは大さじ1杯で2・4g程度が補えます。粉末状にしてご飯やパンにかけたり、みそ汁やサラダに加えるなど〝ちょい足し〟で手軽に取り入れられるのが魅力です。

どう食べればいいかよく聞かれますが、ご飯やおかずにかけるだけでいいですし、すり鉢ですったり、ペッパーミルに入れてキュッと回すと粉末ができます。ほうれんそうの和えものにも、ごまではなくほうれんそうの「アマニあえ」にするなど、いろいろな食べ方で召し上がっていただくと、各種栄養素が簡単に補えます。

毎日の健康のためには、アマニに含まれる発酵性食物繊維を、納豆やヨーグルトといった発酵食品と一緒に摂るのが効果的です。腸内で短鎖脂肪酸が生成され、体の中から健康を守ってくれます。無理なく続けられる方法で、毎日の食卓にアマニを取り入れてみてはいかがでしょうか。

株式会社 ニップンヘルスケア事業部 企画チームマネジャー

有川 由紀子氏

編集部の感想

会場には約50人の方が来場し、皆さん真剣なまなざしで聞いていました。太る痩せるのメカニズムに腸内細菌のバランスや「菌のリレー」が大きく関わっていると分かり、日常の食生活を送る上で大変参考になりました。

セミナーの参加者にはニップンの各種製品などがおみやげに配られました。

※掲載情報は、取材当時のものです。閲覧時点で情報が異なる場合がありますので、予めご了承ください。